上个周末,部分地参加了Doris Brother 和Jon Sletvold 在北京举办的《创伤的治愈之道》三天工作坊,让我初步领略了大师的风采。

Doris 今年77岁,Jon74岁, 他们二位都是精神分析主体间理论及当代自体心理学取向的前辈,在各自的学术领域,颇有建树。通过他们的课程,结合Doris有关创伤的理论观点,以及在工作坊中的演示和学员们的表达与互动,使我联想到大师与大咖的区别,特别希望和大家分享一下。

一般情况下,大咖都很精彩,语不惊人死不休,一般都有语录或箴言,并在某一个时段内,广为流传;

大师一般很沉静,没有夸张绝对的惊人之语。有更多的学术著作,但也许并不那么流行。

之所以如此,在一些情况下,是因为大咖的心理世界是很分裂的,分裂导致了看待事情和处理事物的简单化,绝对化,非此即彼,非好即坏。但听上去,言之凿凿,给人以确定感。

大师是相对整合的,是没那么分裂的;在看待事情上,考虑更多的层次,三思而行;在处理事物上,事缓则圆,于不经意间,化腐朽为神奇。

大咖对应了某些人的某些需要求,大咖提供了某种确定性,这是大咖存在的意义。但很有可能误导人,使人们停留在一个发展过程的某一个阶段。

大师存在的价值,在于能帮助他人更好地完成发展成长的过程,而不仅仅是停留在自我陶醉的桃花源里。

大咖如雷雨闪电,

大师如阳光,水,和空气,

随风潜入夜,润物细无声。

大咖一般都很有名。名,满足了自我的潜意识需要,对夸大自体镜映的需要,满足了自己的自恋。为了名会不断地努力和奋斗,向吸毒一样。

大师不见得有名 ,因为相对的整合,不在那么需要名的帮助。“人不知,而不愠,不亦君子乎?”大师是谦谦君子,是心理上相对完整的人。

为了获得名,大咖一般都经营有方,懂得迎合大众的需要,利用自己“共情”他人的能力,去为自己的名誉牟利,满足自己的需要。

大师不会完全迎合大众的需要,来满足自己的需求。大师更多的是共情于他人,促进他人的成长和转化。因此,大师不那么在意“名”,更在意于“实”。

大咖是迎合的,诱惑的,

大师是中正的,饱含“没有诱惑的深情”。

从创伤的角度去看,大咖是对自己的创伤努力地进行修复,但还没有找到合适的路径,而没有完成创伤修复的人。

大师则是对自己的创伤有相对完成的修复。

只要创伤一天不修复,大咖的努力就会继续,获得更多的身外之物,满足自己心理修复的需要。

而大师相对完成了创伤的修复工作,有更多的能力,影响到他人的成长和提供给他人修复自己创伤的帮助。

还有一点,大咖的话,好听,因为提供了确定性,满足了听众自恋的需求,对掌控感的需求;但不能完全照着去做;因为由创伤而产生的心理上的分裂,不仅能在代际传递,也可以在人际间传递。如果不能准确理解大咖的特点和价值,刻板地按照大咖的指点去行事,往往会走进死胡同。

大师可能没有什么听起来很爽的话,但在交互中,帮你完成成长的转换;

所谓高人指路,就是遇到了大师的指点。

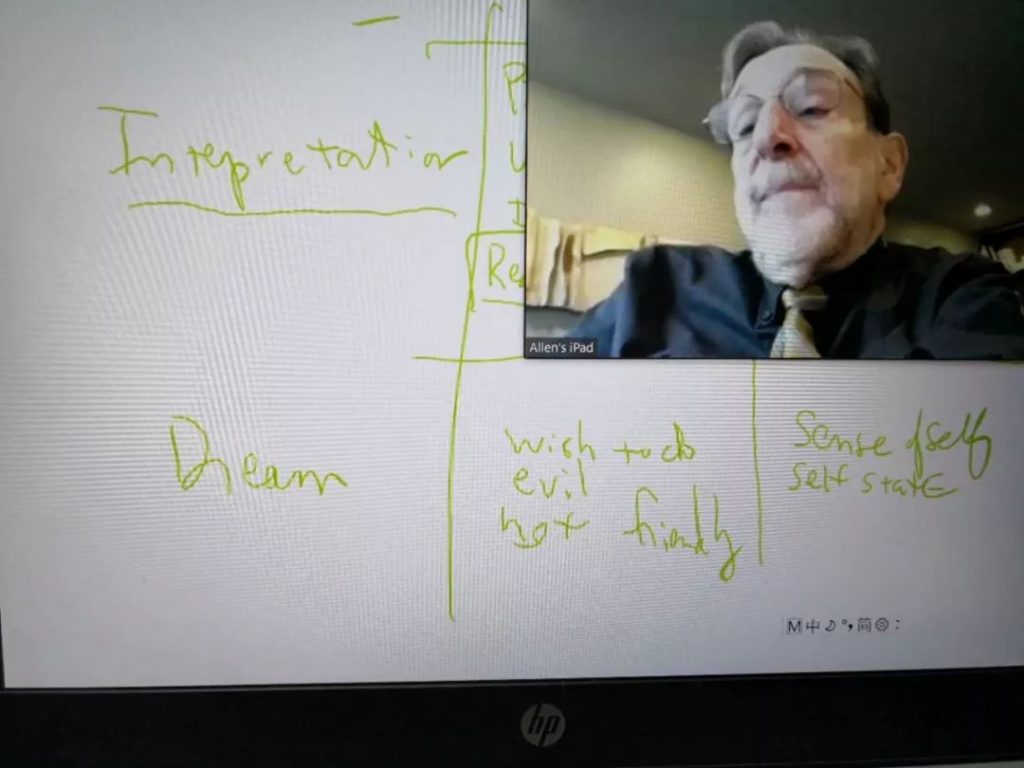

这又让我想起Alelen Siegle在这周二晚间SPEP体系课上,对弗洛伊德者的批判,以他自己亲身的故事,展现了另一位大师的风采。以下是这段故事的文字稿:

Allen Siegle :

(当晚,他讲到当代自体心理学和传统精神分析取向的心理咨询的区别时,讲起了自己的一段经历,当他买第一个房子的时候,他正在做个人体验,一段发生在他和他的咨询师之间的故事)

我曾经和你们讲过,当我还是个小孩的时候,我的爸爸在欧洲参战,所以他好几年都不在我身边。那段时间里,我就和妈妈与我的祖父母一起生活。

后来,爸爸从战场上回来,事情似乎有了好转,但那个时候我妈妈却生病了。我那时六岁。

因为妈妈的生病住院,所以我们又要搬家,从我和我父母的家里,又搬回到了祖父母的家里去住。因为妈妈不能再照顾我了。我的生命的前十年中,她不断地住院出院。所以我搬了很多很多次家,从来没有过一个我认为属于我自己的家,一个真正属于我自己的空间。

我的祖父母,人特别好,其实我很幸运,他们某种程度上拯救了我的人生,但这种没有家的感觉仍然被我自己很深地埋藏在心底。

所以当我长大的时候,对我来讲最重要的事情,是拥有一个自己的家。

那个时候我正在和一个咨询师做治疗,这个治疗师不是科胡特,他也不了解科胡特的理论。

就在我做心理治疗的期间,我买下了自己的第一套房子,后来,我在这套房子里面住了40年,就是我现在住的这套,从没有搬出来过。我挺幸运的,作为这套房子的第二个拥有者,在我买这个房子的时候,还得到了一整套这个房子的建筑兰图。

我终于感觉到有一个家了,属于一个地方了。我当时无比的激动和兴奋,想把我买房子的事情和这套蓝图带给我的咨询师,来和他分享。

但那时候我的分析师,他并不能理解我的心情,而且他按照弗洛伊德主义者的那套东西,坚持认为治疗室,就是一个让人挫折的地方,让病人感到挫折是非常重要,所以我的愿望,不能被满足是更重要的。

他跟我说,他不要看这套蓝图,这样对我没有好处,他让我自己来跟他说出来。我彻底地绝望了。我觉得我碎裂成许多碎片。因为这是我生命当中最重视的事情之一,但是他居然看都不想看。你现在都能听到我说话时,所含有的这种愤怒的感觉。

这种愤怒并不是我原发的,源于驱力的愤怒,像弗洛伊德主义者说的,我们终于到了关键的底层的部分。这个愤怒是因为他伤害我太大了,太可怕了。他不是一个坏人,但他在做他认为正确的事情。那就是让我感到挫折。所以我当时呈现出来的情感状态,并不是那种所谓原发性的愤怒,而是对分析师的反应,对他的不敏感所做出的愤怒性的反应。

如果,现在我是我自己的咨询师,我作为一个病人,拿着我所想给他看的建筑兰图,去找到分析师,告诉他这是我一生当中特别看重的事情,对我来说意味着很多,“我想要跟你一起分享”,我一定会回答说:“当然,我们一起来看吧。”

然后我们会一起去探索所有这些事情的意义,这些建筑图纸对我的意义,我那么渴望一个家背后的意义是什么?我的渴望背后有什么?我没有家的悲伤,当我还是个孩子的时候,爸爸不在的那几年,对我来讲意味着什么?妈妈的疾病,对我来讲意味着什么?所有的这些,都会因为他愿意和我探讨这个设计图纸,而在一种很不一样的方式下去进行。我的治疗师可能会认为他那么做,创造了一个所谓中立的立场。但那不是一种中立,那是挺伤人的。

这种情况,是经常发生在以弗洛伊德主义者所理解的治疗咨询中,咨询师会伤害到他的病人。当病人因为他这种伤害而感觉到愤怒的时候,治疗师就会说,我们现在终于到了治疗的核心了,这正是我们要去除的。

由此可见,按照大咖的药方,是会把人治坏的。按照大师的指点,那才是心理咨询的核心要义。

大咖是神人,

大师是圣人。

我挺想成为大咖的,但更想成为大师,尽管目前我还是一个小学生。